新居錯落有致,馬路暢通整潔,村集體年收入過千萬,人均年純收入超3萬元……如今獲得“全國文明村”“江蘇省先進基層黨組織”“江蘇省最美鄉村”等諸多榮譽的連云港市贛榆區柘汪鎮西棘蕩村,20年前卻是“晴天塵土猛,雨天泥濘深”的貧困村。村莊的“蝶變”,要從村黨委書記鐘佰均回村任職說起。

當年的西棘蕩村除了千把畝農田外,沒有其他資源,老百姓土里刨食靠天吃飯,是蘇魯交界處出了名的“討飯村”。1997年,鄉里領導找到在縣城養殖場當副場長的鐘佰均,“你年輕有頭腦,又是黨員,回村帶著大家干吧!”

鐘佰均的工資當時是村書記的5倍多,放棄高薪回村收拾“爛攤子”,鐘佰均有些猶豫,“主要是擔心辜負了鄉親們的期望。”再三權衡后,鐘佰均不顧家人反對,于1998年初毅然回村挑起了重擔,他說:“我的根在農村,我要用一生報答我的鄉親。”

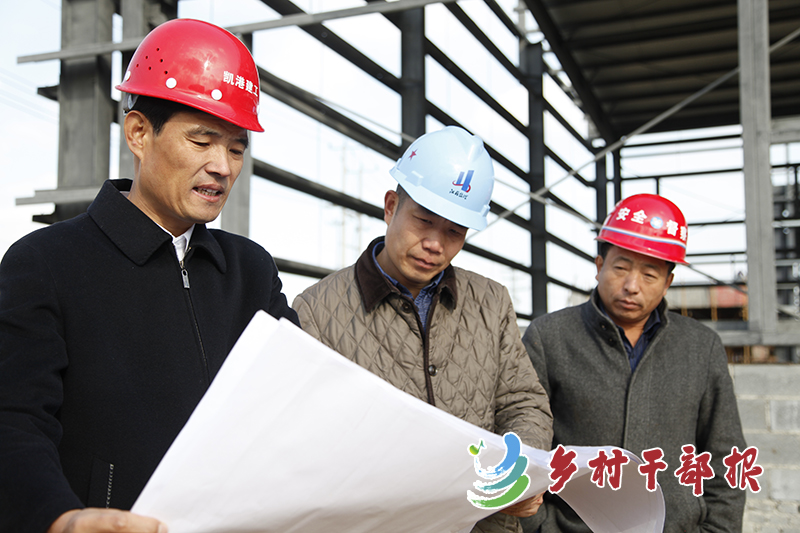

鐘佰均(左)實地查看棘蕩農民創業園建設,了解施工進度。薛海龍供圖

鐘佰均先從熟悉的農業入手,先后嘗試種植葡萄、日本洋蔥等經濟作物,但都失敗了。1999年底,鐘佰均到鄰近的漁村考察學習,他看到有人在收購廢舊漁網,不經意地問了一句“收這些破漁網干啥?”原來,廢舊漁網經過簡單加工,可以制成尼龍顆粒,市場需求很大。

“我們村離海近,廢舊漁網資源豐富,何不把客商請到村里建廠?”當晚,鐘佰均便帶著煎餅大蔥,連夜搭乘運輸廢舊漁網的貨車趕到寧波,苦口婆心地勸說客商王立忠來村建廠,可是對方嫌村子路遠地偏,就是不肯來。”一次不行兩次,兩次不行三次,最終王立忠被鐘佰均的赤誠打動,答應到村實地調研。

王立忠到村的那一天,不巧天下雨,道路泥濘,車子停在村外開不進去,得知建廠的地方還沒通電,王立忠二話不說掉頭就走。“給我三個月,缺什么補什么,保你滿意!”鐘佰均極力挽留,修路、建廠、通電……2000年,王立忠在村里投資建起了尼龍顆粒加工廠,當年盈利40多萬元。

“沒有錢,就貸款,我蓋章擔保!”短短3年時間,全村有近百戶從事尼龍顆粒加工。村民王延團在鐘佰均的幫助下,建起了尼龍顆粒加工廠,吸納30余名村民進廠務工。如今,西棘蕩村已發展成為全國最大的尼龍顆粒加工專業村,

為優化產業結構,2017年村里投資1.2億元建成棘蕩農民創業園,吸納周邊村民460人,年產值達6億元。

面對西棘蕩村的巨變,鐘佰均認為堅持黨建引領是關鍵。村里的老人張文強回憶說,“鐘書記上任前,村里連個黨員會都開不起來,村民辦事也找不到人。”在一次村支部會議上,鐘佰均“約法三章”,對村干部提出了“不吃老百姓的飯,不收老百姓的禮,不在家里辦公”的“三不”要求。同時建立了村干部履職目標責任制,分任務、立規矩、兌獎懲,打破了以往“干多干少一個樣”的局面。鐘佰均說:“正是因為黨員干部的威信提高了,老百姓才放心跟著我們發展產業!”

村民富了,村集體經濟壯大了,2007年村里專門聘請專家進行村莊規劃,劃分工業區、居民區和休閑娛樂區等功能區,先后投入1000多萬元完善基礎設施,形成了“三縱三橫”道路網,修建繡針河大橋方便群眾出行,安裝了260盞太陽能路燈,讓鄉村的夜晚燈火輝煌。

成績面前不停步,鐘佰均說“還要繼續奮斗,帶領大家過上更加美好的生活。”