阿克陶縣易地扶貧搬遷點昆侖佳苑小區。

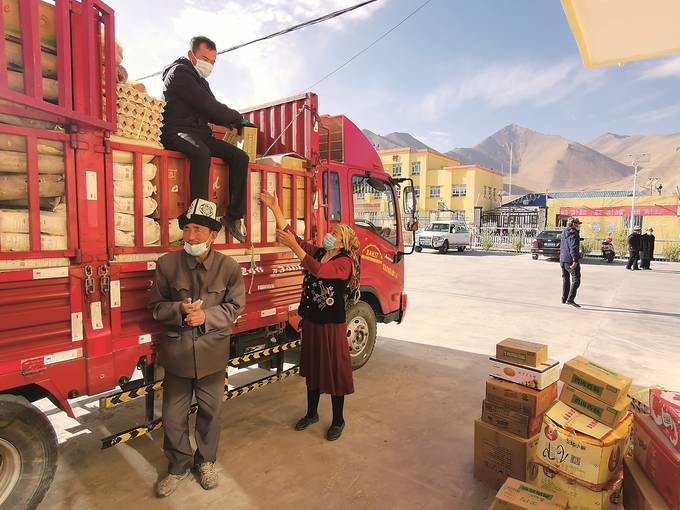

阿克陶縣布倫口鄉布倫口村村民,正在裝卸扶貧商店貨物。

搬進昆侖佳苑新居的麻扎窩孜村村民阿西爾·塔依爾(右二)向記者(左一)講述新生活。

新疆克州阿克陶縣位于祖國西陲,邊境線長310多公里。該縣曾是南疆未摘帽的10個貧困縣之一,96.4%的地域處于昆侖山深處的高寒地區,平均海拔4670米,險峻的高原雪山阻隔了當地群眾脫貧致富的路。

過去,阿克陶縣住在山上的牧民去一趟縣城至少要走200公里,用水全靠背,放牧沒有草、種地沒有土、行走沒有路、過河沒有橋,貧困如影隨形。

特殊的地理位置,意味著阿克陶縣向貧困宣戰的“典型性”。為解決“一方水土養不了一方人”的難題,阿克陶縣以易地扶貧搬遷為突破口,以“每戶1人穩定就業”為目標,讓部分村民搬出大山。

昆侖佳苑社區,離阿克陶縣縣城約6公里,這里住著從昆侖山上搬下來的5個鄉鎮的群眾,共1656戶6589人,阿西爾·塔依爾是記者見到的其中一位,第一印象就是他很忙:每天清晨,送完兒子上學,就急著到社區居民家幫助裝修,中午簡單吃幾塊馕,就與妻子一起到蔬菜大棚勞作。

阿西爾說,他的裝修、種菜技能是在參加社區組織的培訓班上學會的。2014年被識別為貧困戶的阿西爾,壓根兒也沒有想到,自己有一天能夠靠手藝謀生。

“過去我們全家的收入最多時才1萬元左右,如今光裝修我每天就能賺300元,而種植的8個蔬菜大棚,每年收入超過6萬元。”雖然忙碌,但阿西爾充實快樂。4年前他在距離縣城220公里以外的雪山上放牧,全家五口人最大的財產就是看來看去長不大的幾十只羊。

阿西爾原來住在恰爾隆鄉麻扎窩孜村,石頭壘成的房子里,沒有水電,不能擋風。遇上泥石流、山洪水等天災,房子只能毀了重建,再毀再建。2017年10月,麻扎窩孜村作為“無土無草村”整村易地搬遷,阿西爾和其他村民一道住進了昆侖佳苑社區。村支書卡萊古麗·克爾曼說,搬遷前大家住得分散,一戶到另一戶有幾十公里,幾個月遇不到一個外人是常事。不僅如此,生活在雪山深處的孩子,上學成了奢求,距村最近的學校也有20多公里,過去阿西爾要騎40分鐘摩托送孩子上學。

昆侖佳苑社區現在由恰爾隆鄉黨委政府管理。為書寫好搬遷“后半篇文章”,鄉黨委提出“搬遷一戶、脫貧一戶”的口號,重點在就業與衛生教育方面發力。

恰爾隆鄉黨委書記侯振旗介紹,社區共有2830名勞動力,已經全部安排就業。今年社區建成了1712座溫室大棚,669人從事設施農業,每座大棚年均收益1.5萬元。加上護邊員、護草員等崗位,社區有2244人實現就地就近就業,其余586名勞動力均由鄉里組織轉移就業。

為了讓搬遷群眾增收致富,恰爾隆鄉黨委精準施策,通過轉移就業扶持了169戶563人,通過發展產業扶持了151戶536人,通過生態補償扶持了69戶132人,通過社會保障兜底扶持了60戶84人……真正做到了“搬遷一戶,脫貧一戶”。

目前,昆侖佳苑社區衛生院已投入使用,服務范圍覆蓋社區及周邊村,服務人數約1.2萬人。社區建成以來,已投資新建了占地25705平方米的小學及一所幼兒園,現有633名小學生和541名學齡前兒童在校園學習。

昆侖山脈綿延千里,對于世代繁衍生活在帕米爾高原上的群眾來說,擺脫貧困的途徑不可能都通過易地搬遷來實現。崇山峻嶺中,同樣演繹著精彩的脫貧故事。

阿克陶縣布倫口鄉,邊境線66.7公里,這里人口稀疏,4114平方公里的轄區內,不過7000多人,人們靠放牧為生。該鄉下轄的5個行政村中,曾經有2個是一般貧困村,3個是深度貧困村。

對于布倫口鄉黨委書記李文娟來說,“窮”是她對這個群山掩映中的邊陲鄉鎮的第一印象,全鄉有建檔立卡貧困戶1239戶、4924人。2018年她剛到這里時,總看到男女老少在院子門口曬太陽,還有的兜兜里裝著石頭,抓著游客就問“你買不買我的石頭?”“這種窮,不只是沒有錢,還有找不到出路。雪山困住的不只是他們的身體,還有思想。”

經調研,李文娟弄清了布倫口鄉的致貧原因:因災致貧28.09%,因文化程度低、缺技術的占35.2%,因缺資金的占27.99%……循著問題出發,李文娟安排鄉村兩級干部258人,包聯幫扶1723戶牧民群眾,使幫扶工作有了主心骨。

雪山上的村莊難以逃過泥石流、洪水等自然災害,安居是李文娟為牧民群眾帶來的第一個變化,先后投入2.2億元在全鄉建設安全住房。作為配套工程,全鄉1849戶全部通電、通水,通村道路全覆蓋,廣播電視戶戶通。

“懶惰的人喝涼水,勤勞的人吃羊腿”,曾經的貧困戶阿卜杜納斯爾·拜克鐵木爾對此感受很深,2020年他賣出2頭牦牛收入12000元,牧家樂年收入超過36000元,加上妻子護邊員收入,一家四口人均收入超過2萬元,成為鄉里有名的致富帶頭人。

畜牧業是布倫口鄉的主導產業,但效益總是在低位徘徊。李文娟通過2家合作社帶頭改良牛羊品種,開發牦牛肉、牦牛奶、酸奶疙瘩、酥油等畜產品深加工,延長產業鏈。2016年以來累計為貧困群眾發放小額貸款2295萬元,主要用于購買牛羊發展畜牧產業,去年全鄉牲畜創收5987萬元,1479人因此脫貧。

有一次,李文娟沿著還沒修好的十八彎山路走到大山深處,發現有不少登山者在喀拉庫勒湖和慕士塔格峰集聚,萌生了發展旅游的想法。“在我們布倫口鄉,冰天雪地也是金山銀山。”李文娟帶領牧民發展柯爾克孜特色餐飲業、特色手工業、民宿民居、駿馬騎行等服務業,光布倫口村就建設了農貿市場和29間扶貧商鋪,帶動貧困戶79戶348人增收致富。今年全鄉已實現旅游收入225.05萬元,旅游人數達15萬人。全鄉1239戶建檔立卡貧困戶也已全部脫貧。

李文娟說,今年自己將繼續帶著7256名柯爾克孜族老鄉建停車場、公共廁所、旅游店鋪、民俗合作社,加大旅游設施投入,提升服務水平,努力讓村民收入由現在的人均8800元突破到10000元,讓老百姓日子越來越好。